来源: 日期:2025-09-02 21:21:44 点击:

8月25日至29日,我校流光“遗”彩宣教实践团先后在四川成都和湖北恩施,开展非遗寻访实践活动。团队以实地探访形式对话传统织染技艺,为非遗活态传承探寻青春路径。

团队参观成都蜀锦织绣博物馆

实践团首日抵达四川成都,随即开启对中国传统扎染技艺的深度探索。团队走进四川省非遗馆织染技艺展区,沉浸式观摩系统全面的传统染缬技艺——除已熟知的扎染、蜡染、夹缬外,自贡扎染、峨眉山绞缬等具有地方特色的区域性技艺流派也精彩份呈。成员们仔细记录各类技艺特点,结合课堂所学的“明月集”相关知识对比分析,不仅明晰了四川染缬技艺的整体脉络,更发现不同地域染艺因水土差异,在图案风格、染料选用、工具使用及工艺细节上均呈现出独特风貌。

团队成员在“明月集”手工作坊与非遗传承人彭老师交流

在明月集非遗手工作坊,非遗传承人彭老师向团队详解古法扎染的独特价值。“市场上化学染料扎染几分钟便可以完成,但古法染布需数十道工序,这口老染缸更要日日呵护,每一步都蕴含着与自然对话的智慧。”彭老师说道。 她介绍,扎染主要分为扎结和染色两部分,通过纱、线、绳等工具,对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等多种形式组合后进行染色,有一百多种变化技法,如“卷上绞”等,解除缝扎线后会形成色韵丰富、变化自然的独特艺术效果。

8月27日,带着对四川染缬的初步了解,实践团前往湖北恩施。团队探访了被誉为“土家织锦活态传承地”的西兰卡普基地,沉浸式了解这门“织机上的土家史诗”。“西兰卡普”在土家语中意为“花铺盖”,作为土家族最具代表性的织锦技艺,其于2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。

团队成员探访“土家织锦活态传承地”西兰卡普基地

随后,实践团参观了恩施州非遗馆,系统了解了恩施地域文化的多样性。馆内全方位展示恩施丰富的非遗项目——从土家摆手舞、苗族古歌,到傩戏、吊脚楼营造技艺,尽显地域文化多样性。在织染技艺展区,除精美西兰卡普作品外,土家靛蓝染布、苗族刺绣等地方特色染织技艺同样令人赞叹。这些技艺虽与蜀锦、扎染存在差异,却同样凝聚着劳动人民对美的追求与创造智慧。

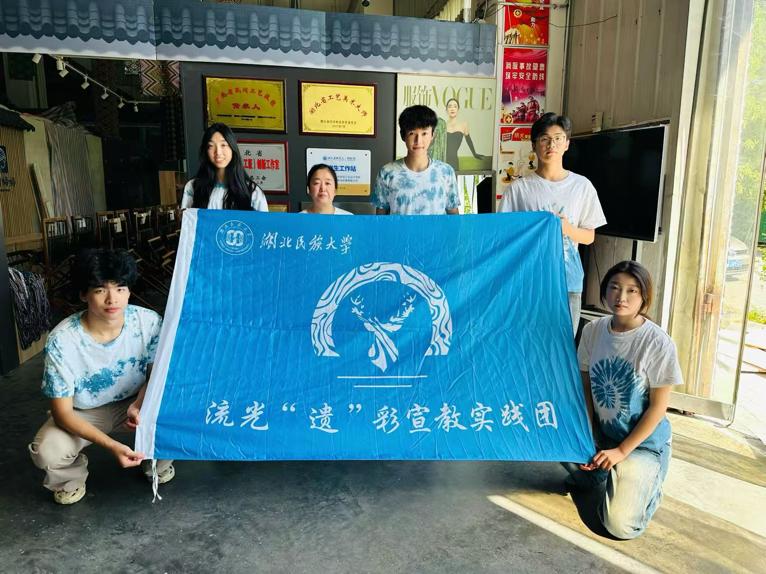

团队在恩施州非遗馆合影

本次实践探访让团队成员深刻地认识到中华传统织染文化的博大精深。队员们表示,这些技艺不仅是技术的传承,更是文化与生活智慧的延续。未来,团队将在非遗探索的路上,持续与传统对话,助力探寻非遗活态传承新路径。(通讯员 杨晶晶 谢成圣 编辑 唐俐娜 责任编辑 何晶 审核 刘亚琼)